研究内容の紹介

非侵襲的な嚥下機能評価法の開発

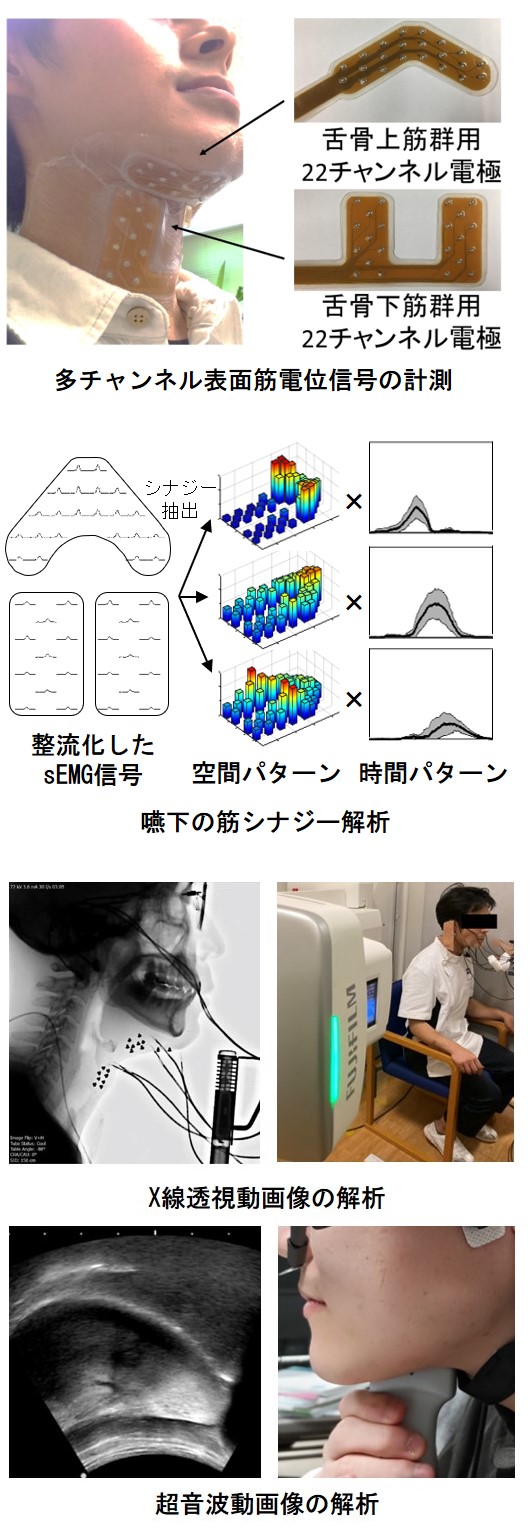

摂食嚥下機能が低下し,窒息や誤嚥性肺炎で命を落とす高齢者は年間5万人に達しています.本研究では,科研費基盤研究(B)(研究課題:23K25243)の支援のもと,いわてリハビリテーションセンター,北海道大学病院,大阪医科薬科大学と共同で,多チャンネル表面筋電位信号を用いた非侵襲的かつ革新的な嚥下機能評価技術の開発を行っています.

これまでに開発した技術には,①随意運動と嚥下反射の情報が混在する表面筋電位信号から各信号を分離・抽出する筋シナジー解析技術(特許第7533919号),②画像化した筋活動情報から嚥下機能低下を検出するAI技術(特許第7133200号,特許第7428383号),③時系列データ予測を用いた舌骨運動推定技術(特許第7452855号)などがあり,学生と一緒に特許出願を積極的に行っています.

また,これらの技術を社会に還元し,医療福祉分野の課題を工学的立場から解決できるよう,令和6年度成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)のもと,フィンガルリンク株式会社(医療機器メーカー),東京医科歯科大学,ならびに上記医療機関の先生方と共同で,製品化に向けた研究開発に取り組んでいます.

【主な論文】

Yuta Yokohama, Makoto Sasaki et al., Method for evaluating muscle fatigue from the multichannel surface electromyography signals of suprahyoid and infrahyoid muscles during swallowing, Advanced Biomedical Engineering, vol.13, pp.152-162,DOI:10.14326/abe.13.152, 2024

Chiaki Murakami, Makoto Sasaki et al., Quantification of the swallowing mechanism through muscle synergy analysis, Dysphagia, DOI:10.1007/s00455-022-10523-4, 2022

Masahiro Suzuki, Makoto Sasaki et al., Swallowing pattern classification

method using multichannel surface EMG signals of suprahyoid and infrahyoid

muscles, Advanced Biomedical Engineering, vol.9, pp.10-20, DOI:10.14326/abe.9.10, 2020

【主な受賞】

日本福祉工学会第28回学術講演会優秀発表賞(2024),バリアフリーシステム開発財団奨励賞Finalist(2024),生体医工学シンポジウム2023ベストリサーチアワード(2023),日本機械学会東北支部技術研究賞(2023),IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2023 Outstanding Poster Presentation Award(2023),バリアフリーシステム開発財団奨励賞(2021),日本生体医工学会東北支部Young Investigator Award(2021),日本顎口腔機能学会第64回学術大会優秀賞1位(2020),生体医工学シンポジウム2020ポスターアワード(2020),日本機械学会若手優秀講演フェロー賞(2019),生体医工学シンポジウム2019ベストリサーチアワード(2019)

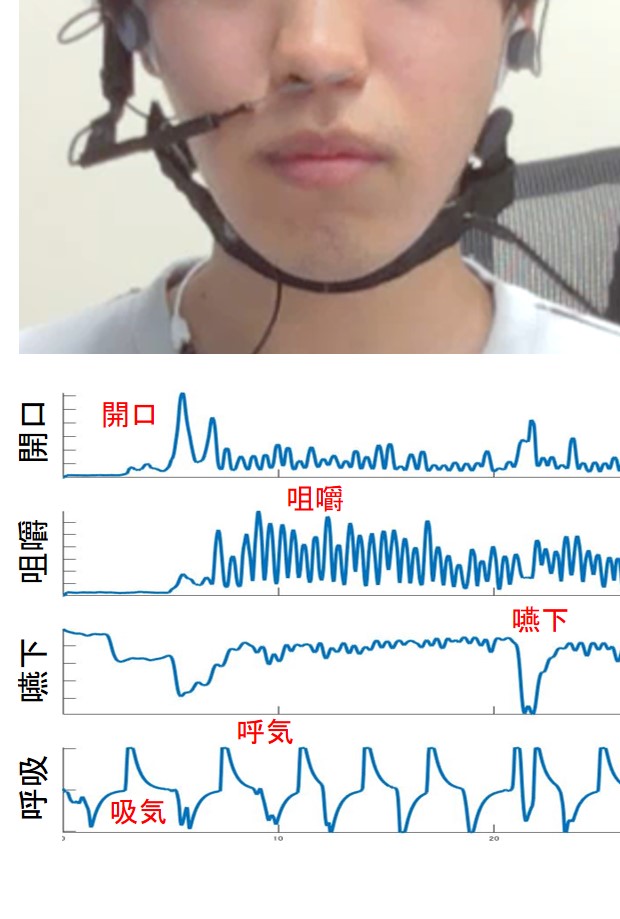

咀嚼・嚥下・呼吸のモニタリングデバイスの開発

窒息や誤嚥を引き起こすことなく安全に食物を飲み込むためには,嚥下・咀嚼・呼吸の協調が不可欠です.本研究では,2021年度に公益財団法人JKAの研究補助を受け,東京医科歯科大学,長崎大学病院,タカノ株式会社と共同で,「安心安全な食の場を創生するための食事見守りシステムの開発」に挑戦しました.そして,新しいモニタリング技術を開発し,学生と一緒に特許(特許第7251804号,特願2022-174361)を出願しました.

今年度は,これらの成果を発展させ,より高精度な信号処理手法の開発と,食品や食事ペースの違いが咀嚼・嚥下・呼吸に与える影響の解明を行っています.

【主な受賞】

バリアフリーシステム開発財団奨励賞Finalist(2024),日本顎口腔機能学会第70回学術大会優秀賞1位(2023),ヘルステック・デバイス・フォーラム2022学生研究成果発表コンテスト最優秀賞(2022),日本顎口腔機能学会第67回学術大会優秀賞1位(2022),日本顎口腔機能学会第65回学術大会優秀賞1位(2021)

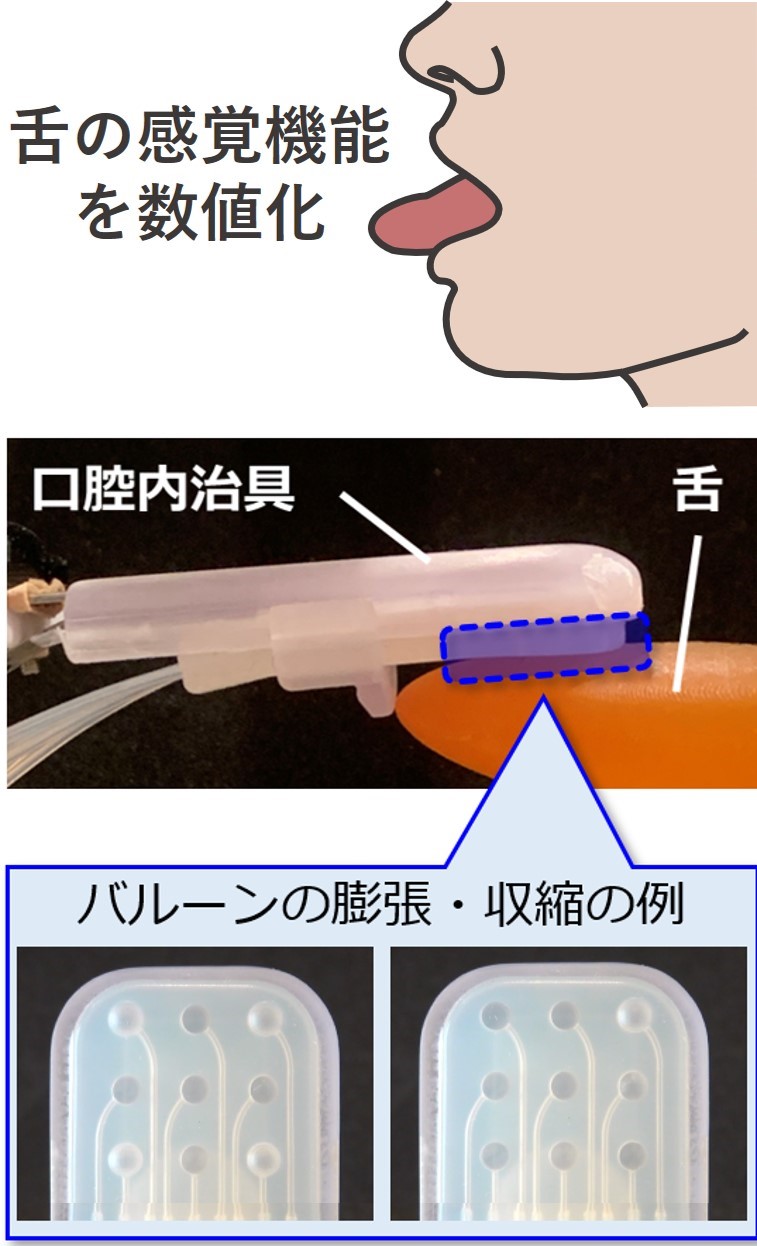

舌の感覚機能に関する研究

口腔機能低下症(2018年保険収載)が「口腔内の感覚,咀嚼,嚥下等の機能が加齢により少しずつ低下する症状」と定義されている一方で,食塊の形成や移送と密接に関わる「感覚機能」の検査方法は十分に確立されていません.これは,舌を動かしながらの感覚機能,すなわち表在感覚と深部感覚の複合感覚であるアクティブタッチの能力を評価できる手法が開発されていないためです.そこで本研究では,名古屋工業大学や北海道大学病院と共同で,バルーンアクチュエータにより舌に様々な動的刺激を与え,舌の感覚機能を評価する新たな手法を開発しています.さらに,科研費挑戦的研究(萌芽)(研究課題:24K22221)の支援のもと,舌の知覚感度を底上げし,安全安心な食の場を創成するデバイス開発(特願2024-055170)にも挑戦しています.

【主な受賞】

生体医工学シンポジウム2024ポスターアワード(2024),日本顎口腔機能学会第69回学術大会優秀賞1位(2023)

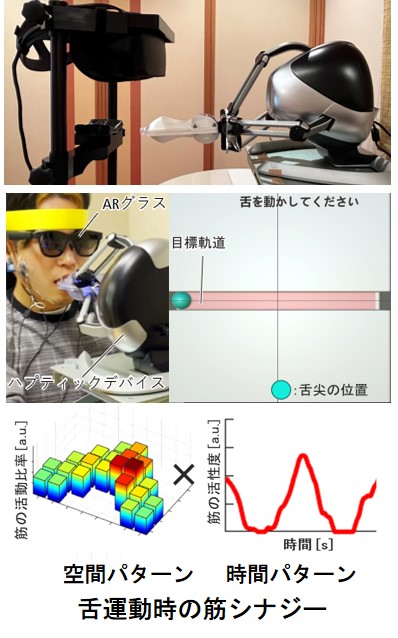

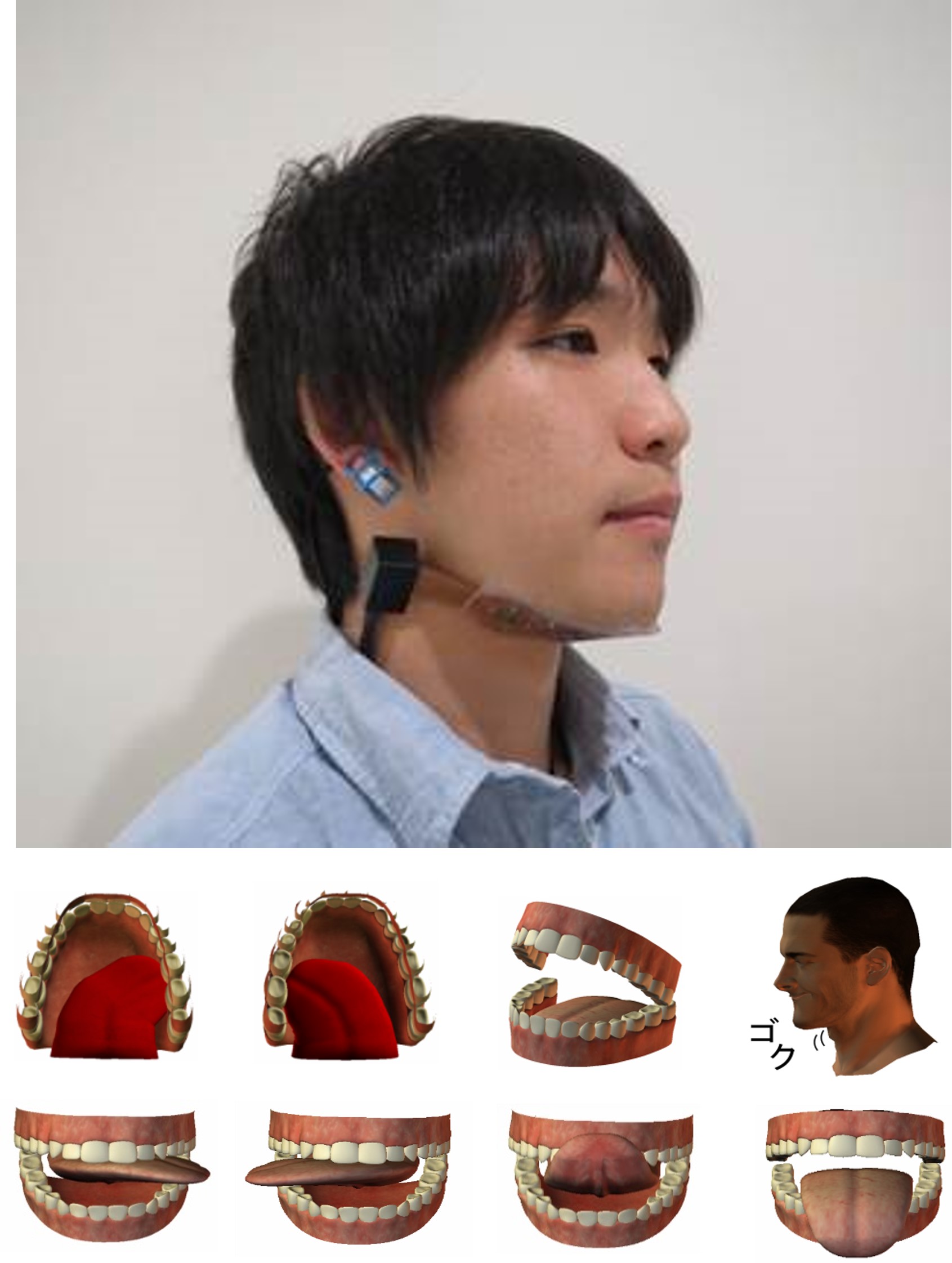

舌運動機能の評価・訓練システムの開発

舌の運動機能は,嚥下,咀嚼,構音と密接に関わりますが,その機能を定量的に評価し,訓練するための装置は十分に開発されていません.本研究では,東八幡平病院や北海道大学病院と共同で,XR技術と触覚技術(ハプティックデバイス)を組み合わせた舌運動機能の新しい評価・訓練システムの開発を進めています.さらに,筋シナジーの側面から加齢や疾患に伴う舌運動機能低下を検出する技術開発にも挑戦しています.なお,本テーマについても,いくつか特許出願を済ませています(特許第6815580号,特許第7308533号,特願2024-055171).

【主な受賞】

生体医工学シンポジウム2024ポスターアワード(2024),バリアフリーシステム開発財団奨励賞(2023),日本生体医工学会東北支部Young Investigator Award(2023),バリアフリーシステム開発財団奨励賞(2022),第1回表面筋電バイオフィードバック研究会優秀演題賞(2022)

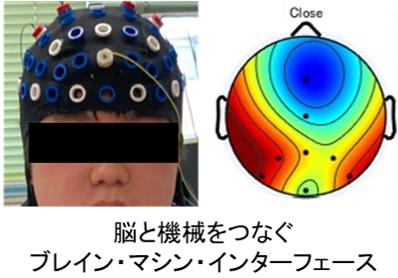

ブレイン・マシン・インタフェースの研究

本人の意思を脳波から読み取り,機械を動かすブレイン・マシン・インタフェース技術は,重度障がい者の生活支援や脳卒中後のリハビリテーションにおいて注目を集めています.本研究室では,明治大学 小野弓絵先生のご指導のもと,脳波解析の基礎を学び,研究室のロボット制御技術と組み合わせることで,新たなリハビリテーションシステムの開発を目指しています.今年度スタートしたばかりの新プロジェクトですが,今後の展開が非常に楽しみです.

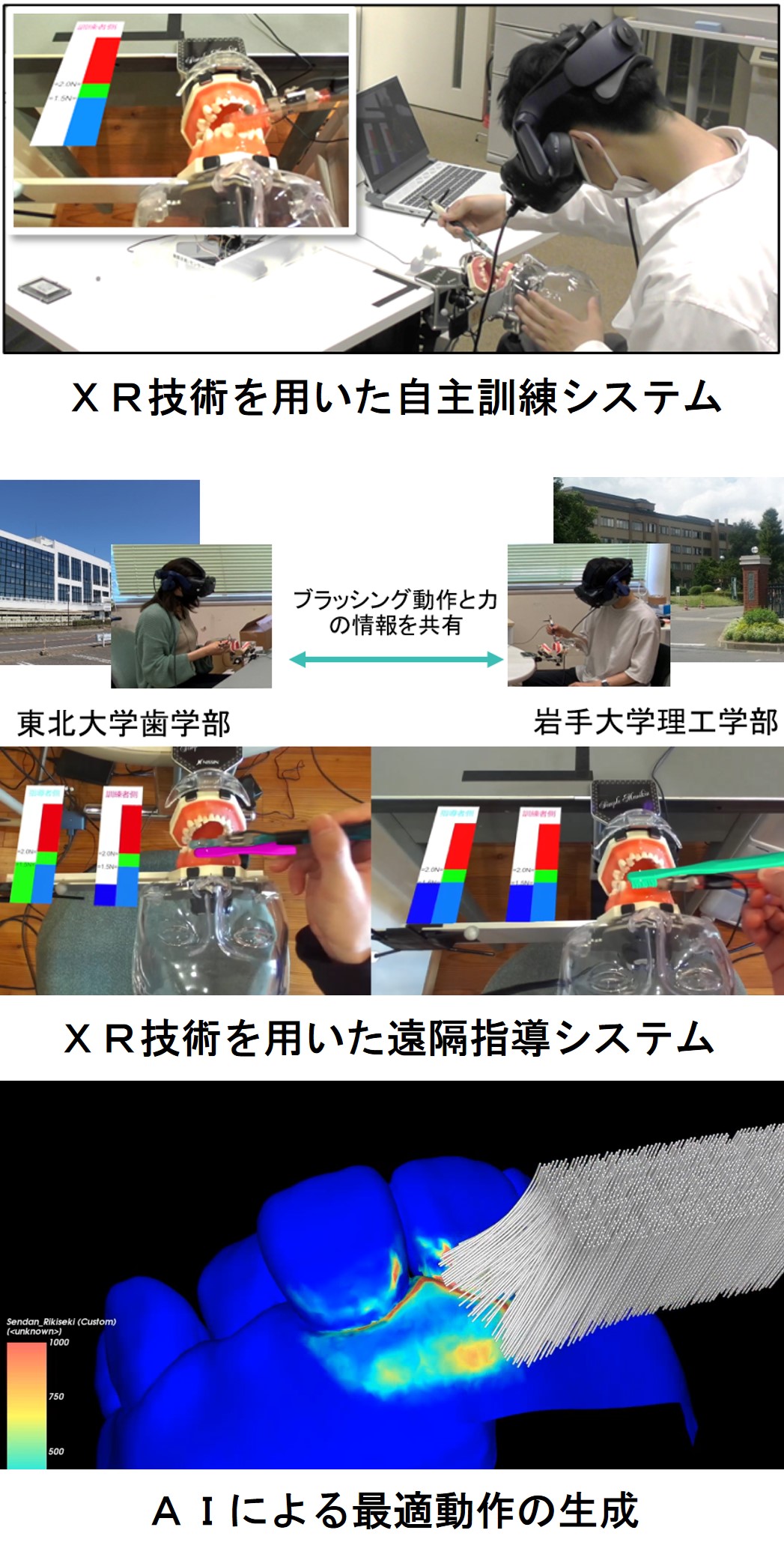

介助歯磨き訓練システムの開発

口腔の健康維持は,う蝕や歯周病だけでなく,誤嚥性肺炎等の全身疾患の発症を予防する上で重要です.一方,歯科専門職ではない介護者が,歯列形態に個人差のある要介護高齢者に対して,適切な口腔ケアを実施することは困難です.本研究では,東北大学歯学部と共同で,ブラッシング動作と力の計測システムや,XR技術との融合による自主訓練/遠隔指導システムを開発しています.また,最適なブラッシング動作を生成するAI手法についても研究を行っています.

【主な論文】

Nene Mouri, Makoto Sasaki et al., Development of a training simulator for caregivers’ toothbrushing skill using virtual reality, Advanced Biomedical Engineering, vol.12, pp.91-100, DOI:10.14326/abe.12.91, 2023

宍戸敦子,猪狩和子,谷地美貴,佐々木誠,佐々木啓一,塙聡司, 小型3軸力覚センサを利用したブラッシング動作の解析, 日本歯科衛生学会雑誌, vol.12, no.2, pp.53-61,2018

【主な受賞】

日本障害者歯科学会優秀発表賞(2022),バリアフリーシステム開発財団奨励賞Finalist(2022),日本障害者歯科学会優秀発表賞(2021),バリアフリーシステム開発財団奨励賞(2019)

口腔内スキャナの訓練システムの開発

口腔内スキャナーを用いた印象採得は,印象材料を使用した従来の印象採得と比較して,患者の不快感が少なく,嘔吐反射を回避できる利点がありますが,そのスキル習得には解決すべき課題があります.本研究では,科研費基盤研究(C)(課題番号:23K09248)の支援のもと,東北大学歯学部と共同で,XR技術を用いた訓練システムの開発を進めています.

牛の削蹄支援システムの開発

牛のQoLの維持及び畜産農家の生産性の向上において削蹄は不可欠です.しかし,削蹄師や削蹄教育者が不足しており,畜産現場では適正な削蹄が行えていない現状があります.また,削蹄初心者が適切な削蹄領域を判断することが難しく,削り残しや過剰削蹄を起こす場合があります.本研究では,畜産振興事業の支援を受け,獣医学や情報工学の専門家,ならびに多くの特任研究員の協力のもと,AIとXRを用いた牛削蹄支援システムの開発を進めています.

【主な受賞】

SI2024優秀講演賞(2024),日本家畜臨床学会優秀発表賞(2024),日本家畜臨床学会優秀発表賞(2023),ヘルステック・デバイス・フォーラム2023学生研究成果発表会奨励賞(2023)

前頸部表面筋電位を利用した舌運動識別法の開発

舌は,嚥下,咀嚼,構音など様々な口腔機能において重要な役割を担っています.しかし,口の中に各種センサを挿入したり,X線透視装置などを用いない限りは,舌の運動を直接観察することは難しいです.そこで本研究では,人工知能(機械学習)の一つであるサポートベクターマシンやディープラーニング(深層学習)を用いて,前頸部で観察した舌骨上筋群や舌骨下筋群の表面筋電位信号から,舌の運動,下顎の運動,嚥下,舌尖力などを,非侵襲かつ安全に識別しうる独自技術を開発しています.

Makoto Sasaki et al., Tongue interface based on surface EMG signals of

suprahyoid muscles, ROBOMECH Journal, 3:9, DOI:10.1186/s40648-016-0048-0, 2016

Makoto Sasaki et al., Oral motion classification of the elderly for prevention

and rehabilitation of dysphagia Mechanical Engineering Journal, vol.7,

no.1, DOI:10.1299/mej.19-00076, 2020

重度障害者の生活支援のための舌インタフェースの開発

舌の運動機能は,頸髄損傷などによる重度障害者においても残存しやすい特長があります.そのため,舌は「口の中の手」や「第3の手」と呼ばれることもあります.本研究では,両手両足が不自由な重度障害者の自立的な生活支援を目的とし,舌運動により電動車いすやPCなどを操作するための研究を進めています.

コース紹介動画,テレビ岩手,オープンキャンパス

Yukiya Nakai, Makoto Sasaki et al., Development of sEMG-based robust oral

motion classification method and its application to electric wheelchair

operation, Mechanical Engineering Journal, vol.6, no.6, DOI:10.1299/mej.19-00144, 2019

摂食嚥下障害者のリハビリ支援システムの開発

平成23年度に,我が国の死因第3位は肺炎となりました.肺炎で亡くなった方の9 割以上は高齢者で,その約半数は摂食嚥下障害(誤嚥性肺炎)が原因とされています.

本研究では,摂食嚥下機能を鍛えるための「舌運動訓練」に着目し,楽しくゲーム感覚でリハビリテーションを行える口腔機能訓練システムを試作しました.本システムは,舌骨上筋群から舌運動を識別する独自技術(特許第5924724号)を用いたものです.

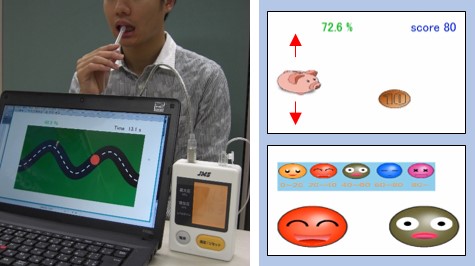

舌圧測定器を用いたバイオフィードバック訓練システムの開発

舌を口蓋に押し付けられる能力(最大舌圧)は,加齢や嚥下障害により低下することが知られています.この研究では,舌圧の変化をリアルタイムに計測し,ゲーム操作に利用することで,舌機能の検査と訓練を同時に実現するバイオフィードバックシステムを開発しました(特許第6815580号).

本アプリの使用をご希望の方は,お気軽にお問い合わせください.

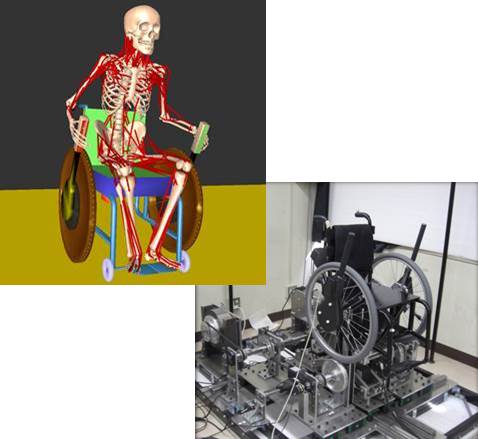

車いすの最適設計に関する研究

車いす駆動に伴う最も深刻な問題は,上肢痛,関節筋腱板や尺骨神経の損傷,手根管症候群などの2次的障害の発症です.本研究では,様々な条件で駆動評価を実現しうる車いすシミュレータを開発し,3次元筋骨格モデル解析と組み合わせることで,実測困難な筋張力や関節間力を推定し,個々人に最適な車いす(寸法,形状,駆動方式など)を設計する手法を開発しました.

Makoto Sasaki et al., Shoulder joint contact force during lever-propelled

wheelchair propulsion, ROBOMECH Journal, 2:13, DOI:10.1186/s40648-015-0037-8, 2015

レバー式車いす駆動装置e-armの開発

JST復興促進プログラムマッチング促進(タイプⅡ)の助成のもと,イー・アーム株式会社(企業責任者:竹田克義 代表取締役),岩手大学(研究責任者:佐々木誠),株式会社東邦テクノス,一関工業高等専門学校(中山淳

教授,三浦弘樹 准教授),横浜市総合リハビリテーションセンターと共同で,レバー操作式の新しい駆動装置を開発しました.

自走式車いすの車輪に取り付け,2本のレバーを操作するだけで,小さな力で前進,後退,旋回,そして停止を簡単に行うことができます.

本装置が,高齢者や障害児,片麻痺の方などの自立的な移動に役立てばと切に願っております.

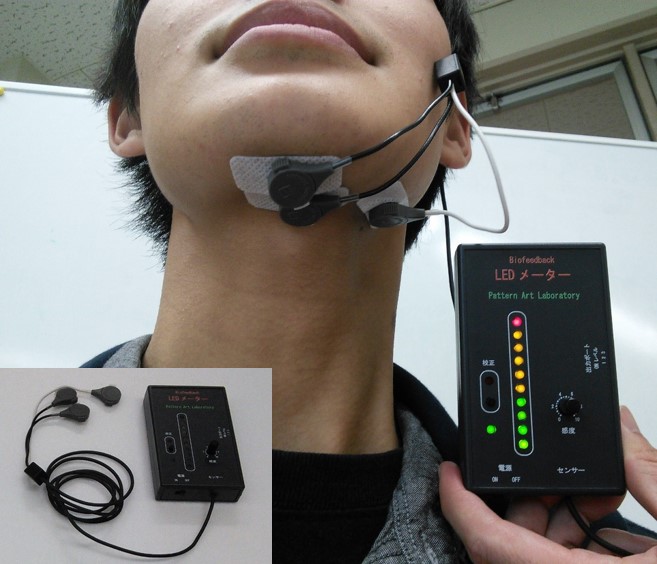

筋電バイオフィードバック装置の開発

聖隷クリストファー大学 柴本勇教授,株式会社パターンアート研究所と共同で,筋の活動状態をLEDで可視化するポケットサイズの「PALメーター」を開発しました.

左の写真は,摂食嚥下障害者の舌骨上筋群を鍛えるために用いたバイオフィードバック訓練の一例です.

「指伝話」をはじめとする様々な意思伝達装置との接続も可能です(動画1,2)

2チャンネル筋電スイッチ(ポータブル筋電計)の開発

筋電バイオフィードバック装置の上位機種として,「2チャンネル筋電スイッチ」を開発しました.

本装置は,腕や顔など随意運動可能な部位であれば,どこでも使用でき,市販のナースコールや意思伝達装置に簡単に接続できます.

また,EMGやIEMGをモニタリングするための2チャンネル表面筋電計として利用することも可能です.

学部3年生の実験科目「機械科学実験」では,この装置を利用し,「筋電信号を用いたロボット制御実験」を実施しています.実験の様子はこちらをご覧ください.

リハビリテーション遊具への応用

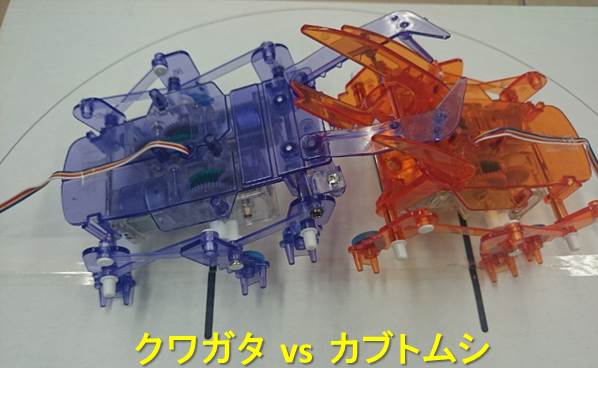

株式会社タミヤから「ロボクラフトシリーズ」というユニークなおもちゃが販売されています.

これらのおもちゃを「筋肉の信号」で動かせたら,障害児のリハビリテーションや教育に使えるのでは? そういった発想で,2チャンネル筋電スイッチでタミヤ製おもちゃを動かしてみました.また,スマホアプリである「スーパーマリオラン」も遊技することができ,様々な遊具に応用可能です.

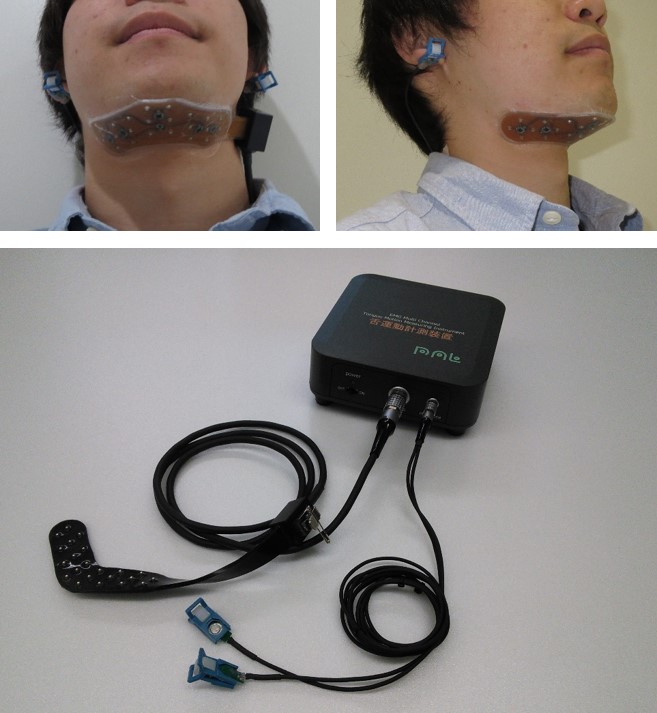

フレキシブル多チャンネル電極&アンプBOXの開発

舌骨上筋群や舌骨下筋群の表面筋電位信号を多点計測するための多チャンネルフレキシブル電極や多チャンネル筋電アンプBOXを開発しました.現在進行中の電動車いす用「舌インタフェース」や嚥下機能解析用「多機能計測装置」として,幅広く利用しています.

Makoto Sasaki et al., Tongue Interface Based on Surface EMG Signals of

Suprahyoid Muscles, ROBOMECH Journal, 3:9, DOI:10.1186/s40648-016-0048-0, 2016

構音評価・訓練アプリ『スピトレ』の開発

聖隷クリストファー大学 柴本勇教授,株式会社パターンアート研究所と共同で,スマートフォンやタブレットを用いた構音評価・訓練用アプリを開発しました.

①評価編:発音,発声持続時間,声量を評価・記録するアプリです(動画).

②トレーニング編:Sphero社のロボティックボールを「声」で操作する訓練用アプリです(動画).

人工股関節シミュレータの開発

佐賀大学在籍時に,同大学医学部整形外科学の佛淵孝夫教授(前佐賀大学長),理工学部の木口量夫教授(現九州大学教授)のご指導のもと,股関節の3次元運動と関節面に作用する力を同時に再現可能な人工股関節シミュレータを開発しました.そして,位置と力のハイブリッド制御やインピーダンス制御を適用し,脱臼メカニズムの解明に挑戦しました.

佐々木誠他, 股関節運動シミュレータの開発と人工股関節の脱臼評価,日本臨床バイオメカニクス学会誌,vol.29,pp.349-353,2008